21世纪初,我国探月工程刚刚起步,遇到了许多瓶颈,其中一个困难就是卫星测控的问题。当探月卫星飞入深空,如何获得卫星的准确位置与状态,如何判断卫星的轨迹是否合乎预期轨道,这些信息都需要测控技术来完成。而当时国内的测控技术还不成熟,测控距离无法满足探月的需求。利用现有条件改造测控技术成为探月任务的当务之急。时任上海天文台副台长的洪晓瑜就接到了这样不寻常的任务——用不到三年的时间,改造用于天文观测的VLBI技术,应用到嫦娥卫星探月的测轨任务中。

在天文观测里,VLBI能够实现远距离的深空观测,高精度的技术完全可以胜任嫦娥卫星的测轨任务,但这样的改造尝试,在世界范围内还是第一次。回顾VLBI技术应用在航天的这十几年走过的艰辛,洪晓瑜仍历历在目。

洪晓瑜(前排中央)与首次火星探测任务参试人员

研发初期,洪晓瑜的团队遇到的第一个问题就是天文观测设备老旧。科研任务允许失败,重复进行观测实验,但卫星发射却必须要有十二分的把握,一旦某个关键点失败,就意味着整个航天任务失败。面对高要求的探月工程,现有设备的可靠性与精确度远远不够。除此之外,卫星的测控对时效性的要求极其严格。在平时科研中,观测数据回传之后需要几个月的数据处理,最终得出实验结果,而卫星测控要求在很短时间内就要将数据处理完毕发送至指挥中心,以往的工作方式完全不能满足卫星测控的需要。同时,为了在调度中更好沟通,需要使用简练的调度语言。由于缺少相关训练,语言习惯也与平时的科研不同,一开始团队成员都难以开口,无法有效沟通。在这样硬件条件不足、工作习惯冲突的情况下,洪晓瑜与团队成员不断探索、刻苦攻关,经过多次培训,最终圆满地完成了国家赋予的任务。

2007年10月24日,嫦娥一号卫星发射升空,经过18天飞行,最终进入环月轨道。由上海天文台牵头、首次为卫星做测轨工作的VLBI技术,与中国国家航天测控网一起完成了嫦娥一号卫星的精密测、定轨任务。这也是国际上首次将VLBI任务应用至航天发射的测轨中。

探月工程实行“三步走”战略,分为绕月飞行、落月探测、采样返回三期工程,我国首次火星探测工程则一步实现绕与落,配合火星车探测。目前探月四期工程的嫦娥六、七、八号以及小行星探测的天问二号也正在准备当中。对洪晓瑜来说,每个阶段都有新的挑战。在每次任务发射时,为了让VLBI观测任务顺利进行,他与科研人员们夜以继日轮流值守工作台,进行卫星观测,不断提供各项卫星数据,保证卫星飞行轨道的准确。但他心中最困难的阶段依然是嫦娥一号的任务,翻过这座大山后,随着经验的逐渐积累与队伍的成长,他也变得越来越得心应手,不再像当初那般紧张。

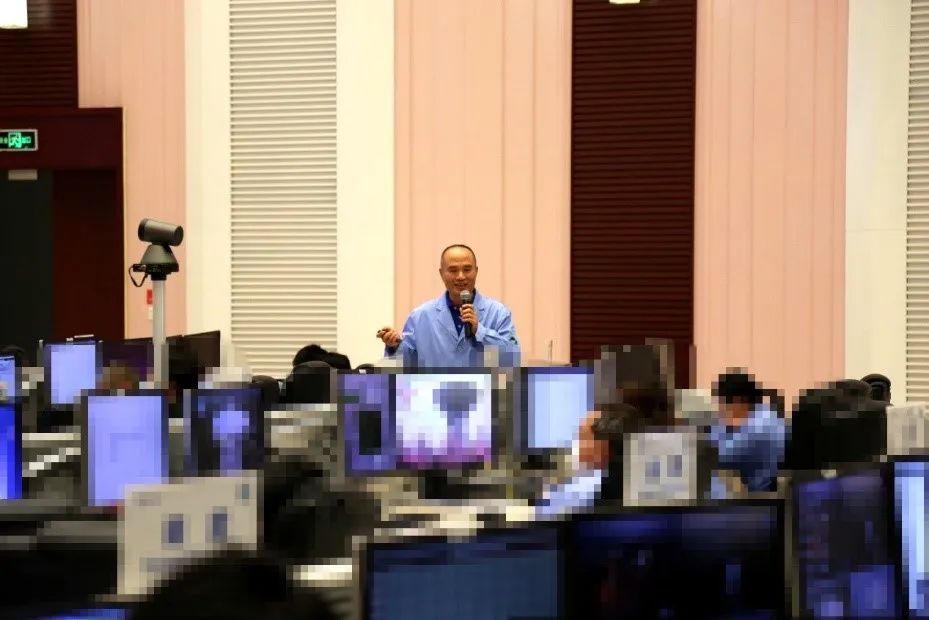

洪晓瑜为“嫦娥五号”VLBI测控任务动员会作报告

回首为探月工程服务的近二十年,洪晓瑜谦虚地说道:“在我国的航天工程中,我是一名参与者,也是一名见证者。以前看我国发射卫星,北京指挥中心在喊‘54321发射!’那时只觉得高兴,没有太多体会。参与工程后,北京航天局中心调度的声音传到我们指挥中心,与我们互动对话,当真切地参与其中时,感悟是不一样的。”从嫦娥探月到天问深空探测,洪晓瑜与他的团队承担了每一次发射的测轨定轨任务;从变轨、绕月、落月,到月面起飞、月球轨道交会对接,在这一系列复杂、关键、高难度的任务中,洪晓瑜团队以及VLBI技术发挥了不可替代的作用。洪晓瑜感慨到:“我国的航天事业在持续发展,队伍也越来越壮大,而月球探测与火星探测也是天文研究的一部分,这项工作相当于将二者有机地结合起来。”

从“探月”到“奔火”,可以说,射电天文这一基础科学领域的长期积累在国家重大工程中的突出贡献已经得到了高度认可。2019年1月19日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京人民大会堂会见探月工程嫦娥四号任务参研参试人员代表,而洪晓瑜也作为代表之一。洪晓瑜也期待着在探月四期,以及深空探测的后续任务中,能进一步提升射电天文观测技术,为探索宇宙空间做出新贡献。

洪晓瑜回到厦门大学物理学院做报告

洪晓瑜参与中国科学院上海天文台-厦门大学天体物理联合中心揭牌仪式

作为一名厦大人,洪晓瑜一直情系母校,心系厦大学子的成长。2014年12月31日,上海天文台-厦门大学天体物理联合中心成立,洪晓瑜作为上海天文台台长参与揭牌仪式,推动了双方的合作与交流,助力厦大天文学科的发展。2019年10月31日,洪晓瑜回到母系,为同学们做了题为《我国的探月工程及天文望远镜在其测轨的应用》主题报告,讲述了中国探月工程从立项之初到嫦娥四号成功发射的艰辛历程,并鼓励同学们努力学习,积极参与到国家重大战略需求中。2022年4月6日,在重温习近平总书记致厦门大学建校100周年贺信暨与时俱进建设世界一流大学再动员大会上,洪晓瑜作为校友代表发言。在发言中,他深情说到:“母校的优良校风激励我一路向前,在国家科技事业的发展中奉献厦大人的智慧与力量。”

“宇宙实在太大了,我们的地球在一个很小的角落里面,我们对宇宙的探索是永无止境的。” 洪晓瑜感慨国家的科技与航天事业的快速发展,创造出很多机会来建造更大型的望远镜,现在国家具备更好的条件来自主开展一些天文研究,实现一些以前想都不敢想的事情。作为一名厦大人,一名有着执着追求的科学家,洪晓瑜将秉持“自强不息,止于至善”的校训,继续在天文学研究的道路上不断前进,为我国的航天事业做出更大的贡献!

洪晓瑜接受线上采访