人物名片:

谢玉铭(1893-1986),字子瑜,福建晋江人。1939年任厦门大学物理系教授,后兼理学院院长、数理系主任,1942年兼教务长。曾讲授普通物理学、光学、气体动力论、近代物理学等课程,著有《物理学原理及其应用》《物理学实验问题》等教科书和著作。

谢玉铭是我国著名的物理学家、教育家。在科研上,与合作者在氢原子光谱精细结构研究中,发现了兰姆移位的现象,这在光谱学和量子电动力学发展史上具有重要意义。在教学上,对早期燕京大学物理系以及抗日战争时期厦门大学的建设和发展做出了重要的贡献,为我国培养了许多优秀人才。

谢玉铭:与诺贝尔奖擦肩而过,在烽火中支援厦大

抗日战争爆发后,1937年,厦门大学分批内迁长汀。彼时,在烽火中的厦大师生800里跋涉至长汀建校,办学条件非常艰苦,但在长汀山间,学校教学科研不仅从未间断,反而更加严格认真,学科规模日益扩大,声誉日增,光芒耀眼,全校师生艰苦办学、自强不息的精神远扬于外。正是这般“身处逆境而正义必胜”的信念,感动了不少学界教授奔赴厦大支援,谢玉铭教授就是其中一位。

谢玉铭、张舜英夫妇

与诺贝尔奖失之交臂的青年才俊

谢玉铭出生于1893年,4岁丧父后,随母亲迁居泉州府城内。他在培元中学读书时成绩优秀,但生活清苦,全靠母亲一人维持家庭生计。由于他善画地图,常利用此特长赚钱以减轻母亲的负担。当时国内最大的图书公司——商务印书馆,尚不能印制挂在墙上的大幅地图。而他利用假期绘制成多幅大型欧洲、亚洲、日本、中国台湾等地的地图,卖给学校,一年下来可以挣到几十块银元。这也让他从小就养成了爱动手的好习惯。

培元中学为谢玉铭免除了高昂的学费与食宿费,并保送他到北平协和大学就读。大学毕业后,谢玉铭放弃了赴美留学的机会,回到培元中学担任物理、数学科教师,兼任英语教学工作,以报答母校栽培之恩。1921年,燕京大学首任校长慧眼识珠,聘请谢玉铭担任物理实验课程与教学工作。在燕京大学任教期间,谢玉铭仍在积极深造。1923年,他再次获得美国洛克菲勒基金奖学金的资助,前往美国哥伦比亚大学攻读物理学,仅用一年时间就获得硕士学位。随后到芝加哥大学,在诺贝尔物理学奖获得者迈克尔逊的指导下从事光干涉领域研究,在1926年获得博士学位。

1926年谢玉铭(二排左八)在芝加哥

1932年至1934年到美国任客座教授时,谢玉铭用光学方法观察到“兰姆移位”的现象,精确测定了氢原子光谱的结构。可惜与他同期开展研究的另外几个实验组得出了不同的结果,产生了混乱的辩论,未能引起当时理论物理学界的广泛关注。后来比他晚了十多年的相同研究成果赢得了诺贝尔奖,谢玉铭则与诺奖擦肩而过。这段经历被物理学史家记录到《Second Creation(第二次创生)》中,杨振宁也为此发文表示惋惜。[1]

抗战爆发后,谢玉铭离开北平,先后辗转湖南大学、唐山交通大学任教。1939年,他不畏长汀环境艰苦,应厦门大学校长萨本栋之聘,任物理系教授,这一待便是7年。

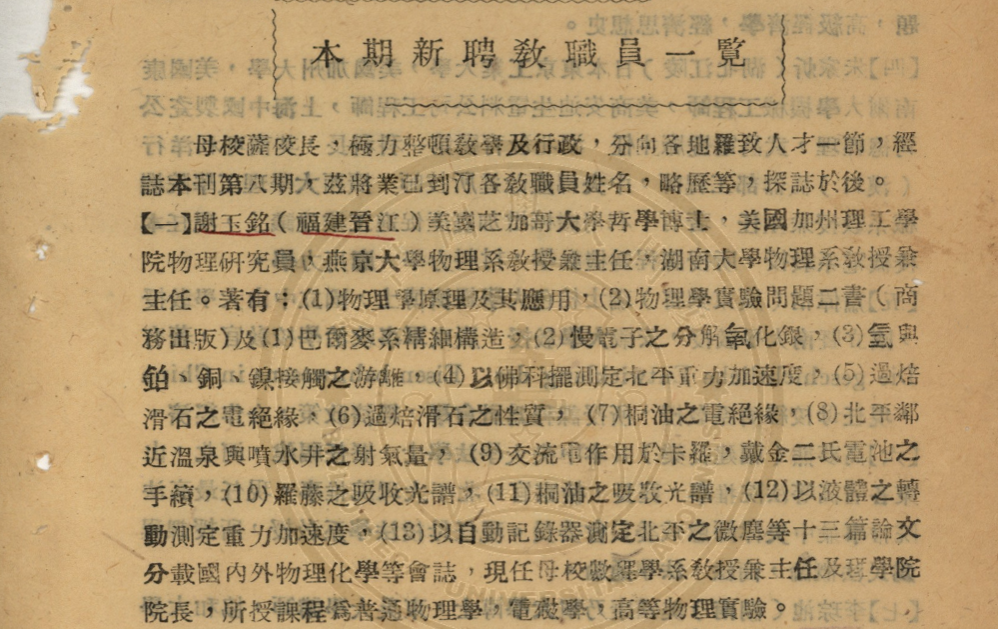

1939年12月31日厦大通讯,新聘教职员介绍之谢玉铭

基础课乃一切学科之本

内迁闽西山区的厦门大学师资匮乏,但萨本栋校长为提高教学质量,强调并要求教授开设基础课。谢玉铭到校后第一学期就开设5门课程,每周担任25课时的教学任务,给学生讲授理工科基础课,如微积分、普通物理学、普通化学、普通生物学等,为学生以后的学习打好基础。

谢玉铭教授常常教育学生,做学术研究要一步一步来,只有打好基础才会有更好的成就。正所谓根深才能叶茂,这一质朴的教诲牢牢刻在每一个学子心中。

”实践是理论的源泉,是自然科学的根本。”他先后两次在国外得到名师益友的悉心指导,接受了严格的训练,深切体会到实验工作在理工学科中的重要性。回国后,不论在哪所大学任教,他一直非常重视培养学生的实验能力,改善所在院校实验环境。在授课时,几乎每堂课都有生动且富有启发性的演示实验。这些实验并不依赖当时流行的教材,而是谢玉铭教授不惜大量的时间、精力,别出心裁地设计出来的。演示所用的仪器设备也多是他亲自设计、制作。这些实验很受学生欢迎,有着非常好的教学效果。

谢玉铭教授曾说:“(空有)物理实验室而无一个为它服务的好的机械车间,不能称之为完善的实验室。”在那个时代,这是非常有见地的科研教学主张。再穷也不能穷教育,当时的山城长汀,经费来源极为困难,但他坚持进行物理实验教学,而且做到最多两人一组,所用的一部分仪器也是在他的带领下自行设计制造的,并自力更生地建立起了厦门大学的金工厂和实验室。[2]此外,谢玉铭教授对学生的实验操作和实验报告,尤其对于数据处理、结果讨论都有十分严格的要求。学生们得到了丰富全面的知识培养,在实验中培养动手能力,谢玉铭教授功不可没。

谢玉铭教授(左二)

善教者 使人继其志

谢玉铭在厦门大学任职物理系教授期间,先后兼任物理系主任、理学院院长、教务长等职。谢玉铭也是中国物理学会1933年公布的第一批会员88人中的一位。[3]他为祖国培养了不少物理学家,如孟昭英、鲍家善、卢鹤绂、洪品等。[2]

在物理研究与教学之外,谢玉铭教授也积极参与到教师教研工作的筹划、实验室的建设、图书仪器的购置和管理、规章制度的建立与执行等事务之中。1945年,厦门大学从长汀迁回厦门之时,时任教务长的谢玉铭教授也被委任为图书组的召集人,为厦大复原工作做出了贡献。[4]

谢玉铭教授还主编《中南日报》上的学术副刊《科学》,每周刊出,以通俗的文字深入浅出地介绍科学原理,开辟了专业知识传播社会的新渠道,受到读者的广泛支持。在学术工作之余,谢玉铭教授还是校音乐委员会主席。他不仅给予学生歌咏团以指导和鼓舞,还帮助他们修理钢琴,并曾为学校的大型歌唱活动进行钢琴伴奏,颇有音乐大家风范。

除了传道授业解惑,他也是一个以身作则的师者、长者,为学生、子女启智明德。生活中,谢玉铭教授是一个和蔼可亲的长者,对学生和青年同事一直是和气亲切的态度,关心他们的学习进步,并用引导、启发、协助的方式教育和督促学生,令人感奋。在谢玉铭教授的影响下,学院学术气氛浓厚、考试严格,学生学习成绩优良、学风严谨,这种自强不息、艰苦奋斗的精神,确实令人感慨不已。

同时,他也是一位严格的父亲。在他儿子谢希仁的回忆中:“好好念书,将来要做学问”是父亲常常挂在嘴边对子女的告诫,在父亲心目中,“教书”是一份最好的职业。[5]优良的家风让他培育了优秀的子女,长子谢希文是北京航空航天大学材料科学教授,次子谢希哲是新疆农垦厅勘测队高级工程师。[3]他的女儿谢希德在1946年毕业于厦门大学,在物理学领域成就斐然,后被誉为“中国半导体之母”、“新中国第一位女校长”。

1935年,谢玉铭一家合影(从左至右分别为长子谢希文、谢玉铭、夫人张舜英、幼子谢希哲、长女谢希德、次子谢希仁)

桃李不言,下自成蹊。谢玉铭教授将自己的一生奉献给了科学研究工作和教育事业,恪守承诺、淡泊名利。即便在办学条件艰苦的长汀,他也没有一句怨言,以身作则,诲人不倦、循循善诱,既是良师、也是益友,赢得老师同学一片赞誉。萨本栋校长曾说:“我们必须要有一所中国的大学,屹立在敌人的面前!”这不仅为真正的大学精神作出了生动的注脚,也给当时的中国传递出坚信正义必胜的精神力量,而谢玉铭教授就是这种精神力量的最好体现。

参考文献:

[1]杨振宁,《一个真的故事》,物理,1987年16卷3期,第146页

[2]倪德渊,《七十二位杰出物理学家》, 第124页.

[3]陈营 陈旭华编,厦门大学校史资料(第五辑)——组织机构沿革暨教职员工名录 (1921年-1987年),1990 ,第21页.

[4]宋立志主编,《名校精英》.芝加哥大学,远方出版社,2005,第163页.

[5]谢希仁 王晴璐,《海上名人|谢玉铭,谢希德:倔强的“物理学”父女》,上海滩,2021,第3期