人物名片:

陈金灿,1954年10月出生于福建泉州。厦门大学特聘教授、博士生导师、“物理学”一级学科博士点主要学术带头人。长期从事现代热力学理论、统计物理的若干前沿领域和新能源开发应用的基础研究,先后获得厦门大学物理学硕士学位和荷兰阿姆斯特丹大学物理学博士学位,主持国家和省部级科研项目20多项,在国内外重要学术刊物上发表论文500多篇,教学科研成果获国家级和省部级奖励9次。国家级精品课和国家级精品共享课《热力学统计物理》课程负责人。多次入选ESI高被引学者,2014年至今连续入选Elsevier发布的全球具有重要学术影响力的中国高被引学者榜单,名列榜单前列。

曾任厦门大学物理系主任、物理与机电工程学院院长,兼任国务院学位委员会(物理学、天文学)学科评议组成员、教育部物理专业教学指导分委员会委员、福建省物理学会理事长、全国高等学校热力学与统计物理教学研究会副理事长。曾获福建省科协首届青年科技奖,享受国务院政府特殊津贴,入选国家教委跨世纪优秀人才,荣获福建省优秀教师、福建省优秀专家、厦门市劳动模范等荣誉称号。

治学垂范 教泽绵长

——记陈金灿教授

欧聪杰、张悦、赵英汝、林通灵、张后程、苏山河

惟实励新 臻于至善

理论物理在很多人的印象中是一门抽象难懂的学科,常有复杂艰深的公式推导和逻辑严密的推理演绎。我们有幸在恩师陈金灿教授的引领下,进入这个领域学习深造,领略科学之美。

陈老师长期致力于热力学与统计物理的理论研究,潜心钻研。他总是能敏锐地从国内外同行的研究中发现新的问题和研究方向,并且提出建立创新的理论和问题解决方法。这种对科学问题敏锐的洞察力在陈老师读研究生时就有所体现,他的指导老师严子浚教授曾经这样评价他:“一个看似很普通的问题,他都要仔细推敲一番。他总有自己的体会,总有自己的见解。遇到了他自己也解答不出的问题,就来和我商讨。他是个真正做学问的人。”[1]

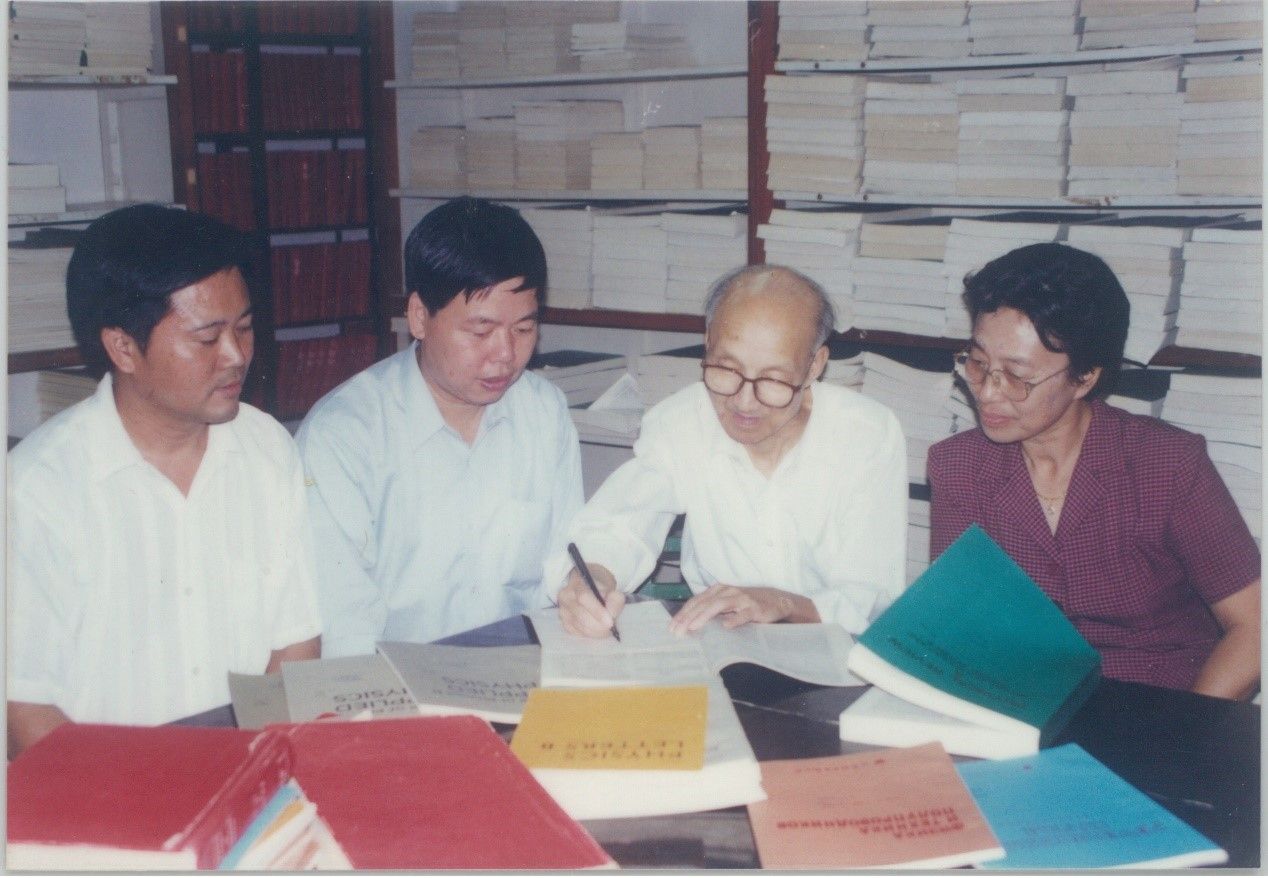

从左至右分别为林国星、陈金灿、严子浚、陈丽璇

上个世纪80年代,系里在国外期刊上发表学术论文还相对较少。陈老师就通过研读文献,学习如何用英文写论文,四处请教,摸索如何投稿。到1988年他获得硕士学位时,就已经在国内外学术刊物上发表论文十多篇,其中一篇还受到了有限时间热力学的创始人之一、丹麦哥本哈根大学的B. Andresen教授的关注和赞赏,此后两人一直保持着学术上的联系。[2] 当时,计算机还不像现在这么普及,写论文投稿都要工整地抄写在稿纸上,或者用打字机逐字地敲出来,之后通过邮政将纸质版寄到出版社。热力学与统计物理专业涉及的公式推导极其繁杂,一个表达式几十个字符是常有的事,上标下标各种运算符号,有一点错误就前功尽弃,整页内容都要重来一遍。难以想象用打字机敲公式需要多么的认真细致,而陈老师就是这样坚持下来,完成并发表了一个个重要的科研成果。

1993年,陈老师到荷兰阿姆斯特丹大学进行合作研究并撰写博士论文。他十分珍惜这样的学习机会,周末从不去休闲娱乐,而是把宝贵的时间全部投入到学习和研究当中。陈老师在荷求学期间特别高产,曾经有半年在国际期刊发表了7篇论文,粗略估算下来,平均三个礼拜就能完成一篇。取得博士学位后,他没有选择在国外工作,而是继续回国任教。在他看来,国外的工作和生活条件虽然好,但在那里产出的科研成果“姓外国”,而不是“姓中国”。[2] 在国外的学习经历拓宽了他的视野,也更加坚定了他在理论物理领域开拓进取的信心。在后来的工作中,陈老师与许多国家的学者建立了联系,特别是与荷兰、美国、丹麦、法国的专家开展了一系列前沿课题的合作研究,取得了可喜的成果。

陈老师常说:“物理是一门严谨的科学,没有科学的态度是不行的。”他这样要求自己,也是这样教导我们的。常常我们写完论文晚上邮件发给他,第二天一早就能收到他回复的修改稿。陈老师每次都会用修改模式,他的原则是抓大不放小,从语句到标点,从文章整体逻辑架构,到公式图表、标题文字,十几轮改下来连参考文献都不会出错。通过字里行间的学习,每个学生都能体会到科学语言的逻辑性、词汇的准确性和语法的规则性。陈老师的教导,让我们知道科研写作是一件非常严谨又有趣的事情,它是心灵和文字反复对话和碰撞的过程,经过反复琢磨,文章才会越写越精辟。

陈老师严谨的治学态度潜移默化地影响着我们,令我们受益匪浅。在他的言传身教下,我们课题组的学生也早早练就了火眼金睛的本事,审论文、改本子基本上扫一眼就能看出问题所在。我们笑谈现在自己给学生改论文时逐字逐句连标点符号也无法放过的强迫症,是学生时代就养成了的习惯,究其根源,承自恩师陈老师的熏陶。

教研相长 桃李芬芳

陈老师在科学研究方面笔耕不辍、硕果累累,在教学研究方面同样颇有建树。他长期奋斗在本科和研究生教学的第一线,在重要教学研究期刊上发表了不少教学研究类论文。这些教学研究课题大多来源于平时教学过程的一些反思和积淀,非潜心钻研而不得。陈老师信奉教学研究和科学研究并不是此消彼长,而是可以相互促进的。他将前沿研究融入教学过程,并编写出版教学指导书,他所负责的《热力学统计物理》先后被评为国家级精品课和国家级精品共享课,为这门课程的后续建设打下了很好的基础。2020年,该课程也获批入选首批国家级一流本科课程。

2006年厦门大学半导体学科建设50周年纪念大会,时任物理与机电工程学院院长陈金灿(右一)出席

林通灵回忆起陈老师讲授的《热力学与统计物理》课程时颇有感触。他说:“当时四大力学中《理论力学》、《电动力学》已经上完,但我这两门课成绩并不好,对物理产生了畏难的情绪。是陈老师的教学让我重拾信心,把我带入了佳境。他对热力学熵和热力学第二定律的阐述,至今我仍然记忆犹新。到后来的《量子力学》我越学越有劲,考研成绩140分,全年段第一。”陈老师也鼓励组里的研究生旁听这门本科主干课,这不仅为我们的科研打下牢固的理论基础,而且组里好几个学生毕业后还把这门课作为主讲课程传承到了全国各大高校。

陈老师认真、严格对待教学的态度令人印象深刻,这在高校普遍重科研、轻教学的大氛围下显得尤为难得。记得研究生时有一门课程《非平衡态热力学》,每次上课陈老师都比学生到得早,上课之前总是先把上一次课的核心内容用板书工整地写好,便于帮助学生快速回顾。无论选课人数多少,他都认真准备,板书、作业、随堂小测,每个环节都一丝不苟。陈老师课程设计细致入微,讲课过程不时引入国内外相关研究的前沿,让同学们感到理论课程不再枯燥。这门课也是物理系为数不多的能吸引其他课题组学生旁听的研究生课程。多年后,我们问起陈老师这门课为什么不用PPT而是坚持用板书,陈老师笑着说:“我当然知道PPT更省事,但是板书更有利于学生数理推理能力的培养。”

陈金灿老师(前排左三)课题组合影

(后排左一:赵英汝;后排左二:张悦;后排左四:欧聪杰)

陈老师很重视学生创新能力的培养,他曾对我们说:“你们什么时候会问问题了,并且这个问题是你们能解决的,就算会独立做科研了”。他为我们创造了一种宽松而活跃的科研环境,每周的课题组例会是我们在课题上进行思维碰撞和交流学习的好机会,学生们都认真准备、积极讨论,而陈老师总是循循善诱,为我们指出不足之处和改进方法。他也很重视学生讲授能力的培养,他经常教导我们“站稳讲台是成为一名合格高校教师的前提”。针对我们在组会上的汇报,大到逻辑的合理性,小到措辞的准确性,他都会给予及时细致的纠正。在他的带领下,课题组学生团结友爱,科研氛围浓烈,科研成果显著。

在多年的执教生涯中,陈老师共指导了博士研究生22人,硕士研究生20余人,其中不乏获得校级最高奖学金——嘉庚奖、本栋奖的优秀学子;有的曾获卢嘉锡全国优秀研究生奖学金;有的曾获2006年德国、瑞士驻华使馆颁发的“爱因斯坦”奖;有的入选“林岛项目”,应德国林岛诺贝尔奖获得者大会基金会邀请出席第58届诺贝尔物理奖获得者大会。组里的学生毕业后有不少人选择在高校和科研院所继续从事科学研究,至今已有8人晋升为教授、11人为副教授。他指导过的学生,都被他渊博的学识、严谨求实的治学态度、精益求精的工作作风和诲人不倦的精神深深地影响着。

春风化雨 教泽绵长

陈老师教学科研成果丰硕,同时还承担了繁杂的行政事务,先后担任物理系主任、物理与机电工程学院院长等职务。他在任期间,物理学博士后科研流动站、物理学一级学科博士点、微电子学与固体电子学二级学科博士点、凝聚态物理国家重点学科、“光电信息材料、器件与其应用”国家“211工程”项目和“光电信息材料与器件”国家“985工程”建设项目等相继获批。陈老师尽心尽力,为院系学科建设做出了突出贡献,但他为人却十分谦逊低调。曾经有人想要采访他,他连忙婉言谢绝,他说:“我没什么好谈的,只是做了应该做的事。”他待人亲和,对我们总有无限的耐心,他那平易近人的人格魅力常让大家感念不已。

欧聪杰曾说起他与陈老师在法国时的趣闻:“那是2008年,我在法国勒芒从事博士后研究。原本项目已接近尾声,因为陈老师受聘为卢瓦河大区的特聘客座教授,要来法进行为期三个月的访问交流。法方的合作导师安排我作为陈老师的助手,顺延签证。也是在这,我近距离感受到了陈老师在研究室之外的平易近人与乐观豁达。法国的工作时间很有意思,到了周末会强制性让人休息。我们所在的单位是一个工程师学院,具体措施就是把大门锁上,任何人不得进入。陈老师是个闲不住的人,一到这时候总会把我拉上,在大街小巷穿行,美其名曰深度体验法国文化。但往往我刚给他介绍看到的建筑或商店,没两句就被他给带到了前几天那个还没想明白的问题上,然后就掏出随身携带的纸笔,在上面写写算算,眼神里充满热情洋溢的快乐。以前当学生时就听他讲过不打算去考驾照,因为会经常分心想问题,现在看来,似乎连逛街也不太适合。”

“说起来,陈老师是我来厦大读书时认识的第一位老师。”张悦回忆道,“1998年,我到厦大读本科,陈老师作为学院领导来宿舍看望新生。当他了解到我是一个人从新疆坐火车来到厦门,没有家长护送,连连称赞说我很独立。后来,我进了陈老师的课题组,跟随他学习统计物理研究,他在科研上时时教导我,提携我。在读博的后半期,我发现自己对生物物理问题感兴趣。后来我申请到了美国的博士后研究机会,慢慢转到了生物信息领域。虽然较少用到以前的专业知识,但跟从陈老师的研究经历为我现在的工作打下了坚实的基础,对我的科学思维和逻辑、数值计算和编程、英语写作和表达等方面都有很大帮助。”

陈金灿老师(右三)课题组合影

(左二:林通灵;右二:张悦;右一:赵英汝)

陈老师对学生的关怀无微不至,不仅是学习上的,还有生活上的。林通灵说:“在研究生期间,陈老师提供给我到法国留学的机会,可谓幸之又幸。在我要去法国学习的那年,感情有些波动,科研有些懈怠,陈老师安慰我、鼓励我克服困难、迎难而上。在法国学习期间,他还专门到我的学校交流访问一个月,亲自指导我的学术研究。虽然我现在没有从事科研方面的工作,但陈老师的宽容和智慧深深激励了我,对我的人生产生积极而深远的影响。”

这样的事情不一而足,很多人都有类似的经历和感受。苏山河毕业后到北京做博士后研究,陈老师经常给他打电话或者发微信,询问他在北京的生活和学习情况。回忆起往事,他感怀于心:“到新的课题组和新的环境,需要学很多新的知识,面临很多新的压力。每次与老师谈话,都仿佛回到学生年代,回到了课题组,总会感觉满怀激情。陈老师的鼓励使我始终能够保持一股迎难而上的勇气,勇攀科学新高峰就有了强大动力。”

这就是我们的恩师——陈金灿教授。他博学多识、睿智创新、虚怀若谷,他教我们怎么做学问,更教会了我们怎么做人。陈老师的言传身教,让我们树立了正确的思想观念和科学理念。这是一种润物细无声的教化,在很多年后蓦然回首,才发现原来自己的思维方式和科研习惯都可以找到最初的传承。跟随陈老师学习的时光是我们人生中宝贵的精神财富,使我们受益终生。

参考文献:

[1] 《“严、实、勤、恒”的治学之道——记本栋奖获得者陈金灿》,《厦门大学报》1988年199期第2版.

[2] 《永不停歇的脚步——记南强奖获得者陈金灿教授》,《厦门大学报》2000年419期第4版.

作者简介:

欧聪杰,厦门大学物理系2001级硕博连读,现为华侨大学信息科学与工程学院教授、副院长;

张悦,厦门大学物理系2002级硕博连读,现为美国基因诊断公司freenome计算生物学家;

赵英汝,厦门大学物理系2003级硕博连读,现为厦门大学能源学院教授、副院长;

林通灵,厦门大学物理系2006级硕博连读,现为漳州工信局装备和新材料科科长;

张后程,厦门大学物理系2007级硕博连读,现为宁波大学物理科学与技术学院副教授;

苏山河,厦门大学物理系2010级硕博连读,现为厦门大学物理科学与技术学院副教授。